Myriapodes Lat. Myriapoda

Sous-embranchement

Hiérarchie

Description

Les myriapodes sont composés d’une tête suivie de nombreux anneaux semblables, portant chacun une ou deux paires de pattes. En France, ils sont représentés notamment par les scolopendres, les scutigères, les lithobies, les iules. Les myriapodes sont des mandibulates qui peuvent posséder un grand nombre de segments postcéphaliques portant chacun une paire de pattes. Chez les diplopodes, les segments sont regroupés deux à deux, formant des anneaux portant deux paires de pattes.

Anatomie

La tête comporte une paire d’antennes, des lèvres supérieures, quatre paires de mandibules, et deux paires de mâchoires. Les anneaux qui suivent la tête portent chacun soit une, soit deux paires de pattes, sans que le total dépasse ordinairement une centaine. Dans le corps des myriapodes, tout est allongé et suit la périodicité des anneaux : le tube digestif est rectiligne, le cœur est formé de nombreuses chambres en série linéaire, le système nerveux est en corde à nœuds, etc. L’appareil respiratoire se compose de trachées analogues à celles des insectes, et parfaitement métamérisées. Les seuls organes sensoriels sont des poils tactiles, et des yeux simples ou ocelles. Ils subissent de légères métamorphoses de la sortie de l’œuf à l’âge adulte. Jusqu’en 2021, Illacme plenipes était connu comme le mille-pattes ayant le plus de pattes (750). Eumillipes persephone, découvert ensuite en Australie, possède 1 306 pattes et est le premier connu à posséder au moins mille pattes.

Écologie

Les myriapodes sont tous des animaux terrestres. On peut cependant les trouver grimpant aux arbres soit pour se chauffer au soleil, élevant ainsi leur température, soit pour se nourrir du feuillage. Les myriapodes sont répartis sur toute la terre. Les pays tropicaux abritent les plus grandes formes. Toutes ces espèces vivent cachées pendant le jour, et sortent la nuit.

Classification

Selon ITIS (9 mars 2016), il existe actuellement quatre classes de myriapodes :

Chilopoda : scutigères, scolopendres, lithobies, géophiles ; sous-classe Notostigmophora Verhoeff, 1901 ordre Scutigeromorpha Pocock, 1895 sous-classe Pleurostigmophora Pocock, 1902 ordre Craterostigmomorpha Pocock, 1902 ordre Geophilomorpha ordre Lithobiomorpha ordre Scolopendromorpha Diplopoda : iules, gloméris, Narceus (Narceus americanus, Narceus annularis) ; sous-classe Helminthomorpha ordre Callipodida Bollman, 1893 ordre Chordeumatida Koch, 1847 ordre Julida ordre Platydesmida DeSaussure, 1860 ordre Polydesmida ordre Polyzoniida Gervais, 1844 ordre Siphoniulida ordre Siphonophorida ordre Spirobolida Bollman, 1893 ordre Spirostreptida ordre Stemmiulida Pocock, 1894 sous-classe Penicillata ordre Polyxenida Lucas, 1840 sous-classe Pentazonia ordre Glomerida Leach, 1814 ordre Glomeridesmida Latzel, 1884 Pauropoda ; ordre Pauropodina ordre Tetramerocerata Symphyla : symphyles. famille Scolopendrellidae

Emplacement des Myrapodes au sein de la phylogénie des Protostomes. Cladogramme des Panarthropodes parmi les Ecdysozoaires incluant les Euthycarcinoidea

Phylogénie

Les myriapodes forment un clade dont la monophylie est encore discutée. Les 4 classes qui le composent pourraient ne pas être apparentées, et souvent plus proches d’autres groupes comme les insectes qu’entre eux. On les divise classiquement en deux suivant qu’ils possèdent deux paires de pattes par anneaux (chilognathes ou diplopodes) ou une seule (chilopodes). C’est à ces derniers que se rapportent les espèces venimeuses, dont le régime est carnassier. Les myriapodes ont longtemps été considérés proches des insectes partageant avec eux la présence d’appendices uniramés et de tubes de Malpighi. Les analyses de l’ARN ribosomique 18S ne confirment pas cette proximité.

Myriapodologie

La myriapodologie est la science qui étudie les myriapodes. Les muséums de Londres, Chicago, Berlin, Vienne, et Saint-Pétersbourg ainsi que celui de France, réparti sur 14 sites, sont très impliqués dans la connaissance de ces espèces. Ils ont recueilli des millions de spécimens de différents groupes (Pauropoda, Symphyla, Chilopoda (5 ordres) et Diplopoda (15-17 ordres)), représentatifs de tous les types d’écosystèmes terrestres. Conservés dans de l’alcool à 75° ou en préparations microscopiques sur lames, ces spécimens contribuent à améliorer le classement de ces organismes (aujourd’hui groupés en 5 000 espèces de myriapodes rien qu’au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, réunis en 100 000 lots-échantillons comportant 1 million de spécimens au début du XXe siècle). Certaines espèces se ressemblent très fortement (les 8 espèces classées dans le genre Pseudopolydesmus par exemple). On a récemment montré (2019) qu’éclairer leur génitalia à la lumière ultraviolette fait apparaitre des motifs et couleurs variant selon l’espèce, permettant une identification moins coûteuse et plus rapide que celle passant par l’analyse génétique.

Arbre Généalogique

Plus d'informations

« Myriapodes » sur wikipedia.org

« Myriapodes » sur iNaturalist.org

Copyright

Cet article utilise du contenu de l'article Wikipédia Myriapoda de l'encyclopédie libre Wikipédia publié sous Licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Sur Wikipédia, une liste des auteurs est disponible.

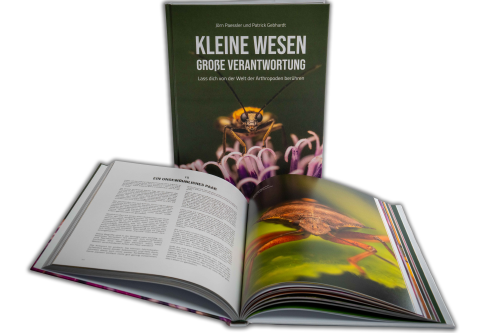

Petites créatures sous forme imprimée

Tu peux commander ici des calendriers et des livres

Conçus avec amour. Imprimés de manière durable. Tu peux découvrir ici nos petites créatures de manière encore plus immersive. Toutes nos publications imprimées sont disponibles moyennant une petite contribution.